13044275250 / 020-32644854

2025年9月11-13日,第六届广州国际智慧物业博览会在广州·保利世贸博览馆圆满举办,并于9月11日下午举办主论坛——“聚焦品质提升服务 共建和谐美好家园”第六届物业管理创新发展论坛!

北京林业大学物业管理系主任、教授、博士生导师程鹏在会议上以《上市物业企业2021-2025发展趋势分析》为主题作专题演讲。

北京林业大学物业管理系主任、教授、博士生导师 程鹏

程鹏教授表示,上市物业企业作为行业翘楚,深入分析其财务报告,是课题组每年的核心工作。这项工作具有多重意义:

首先,我们能借助成熟的分析工具,对财务数据进行深度挖掘,透过单个企业的发展脉络,洞察并揭示整个行业的成长规律。

其次,对于初涉物业行业研究的学生而言,分析头部上市公司的财务数据是他们开启学术探索的第一项任务。该方法论体系成熟,分析过程具体而非空泛,有助于学生快速建立研究体感,获得切实的成就感与正向反馈。

自2020年至今,本课题组借助上市公司的财报,取得了三个研究发现。(1)我们识别并总结了企业规模成长的阶段性特征。(2)我们揭示了头部企业如何突破规模不经济的制约,从而持续扩大与非头部企业的领先优势。事实也证明,物业服务企业的上市,恰恰让头部企业成为了最大的赢家。(3)我们不仅识别了行业处于底部的关键特征,还深入剖析了其“成长型出清”的战略路径。

当然,我们深知,单个企业在特定年份的财务数据或存在修饰的可能。然而,当我们将时间维度拉长至五年乃至更久,数据所呈现出的企业长期发展特征便会趋于真实。

今年,课题组的分析聚焦于过去5年10期财报数据分析,并获得了三点观察。

第一点观察 盈利能力衰减背后的流动性风险

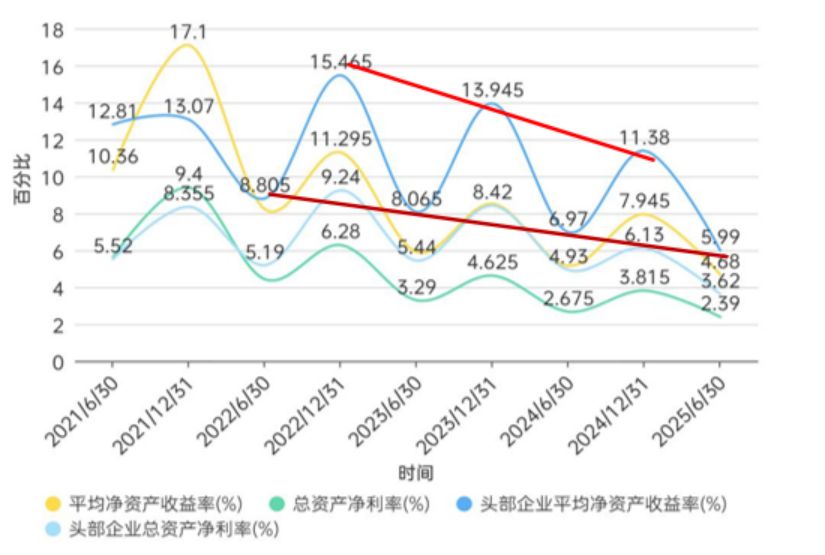

我们整个分析的起点,源于对一个看似常规却暗藏玄机的财务指标——净资产收益率(ROE)的持续追踪。我们观察了上市物业企业从2021年6月30日到2025年6月30日这整整10期的财报数据,正如图1所展示的,我们发现了一个非常典型的态势。首先,“期末ROE高于期中ROE”,这一点是很好理解的,它完全符合物业行业资金在年末集中回流、利润统一确认的季节性规律。

图1 上市物业企业10期ROA和ROE回顾

然而,真正引起我们警觉的,是一个关键的异常现象。我们发现,“期末ROE的下降幅度要高于期中ROE的下降幅度”。如图中那条我们绘制的红色趋势线所示,尽管每年期末(12月31日)的ROE高点始终高于期中(6月30日)的水平,但这些高点本身却在以一个更快的速度下滑。这背后究竟隐藏着什么?我们把这个问题交给了我们的学生,他们利用AI工具对海量的上市公司年报进行文本分析后,迅速找到了答案。高频出现的关键词——“应收账款”和“商誉减值”——直接指向了问题的核心:大量的钱在年末无法收回。由于商誉减值这类财务操作通常集中在年末进行,导致了企业期末的实际利润被严重侵蚀。这完美地解释了为什么期末ROE的下滑速度会如此之快,也验证了我们最初的判断:这很可能是“商誉减值、坏账计提的原因”所导致的。

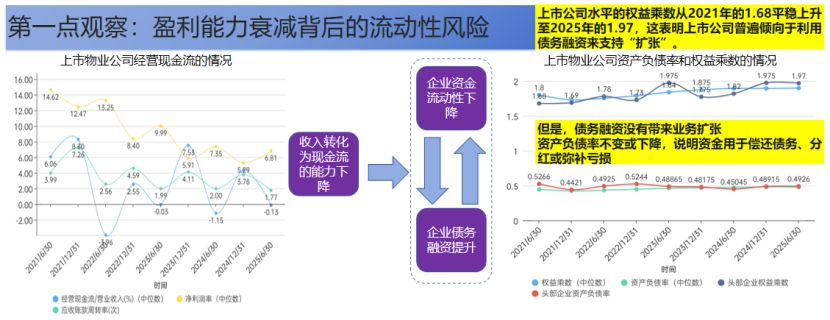

图2 第一点观察:盈利能力衰减背后的流动性风险

利润率的持续下降,立刻让我们将目光聚焦到了其背后更深层次的问题——行业的流动性风险。图2为我们提供了两个关键的证据。首先,我们来看左侧的经营现金流情况。代表“经营现金流/营业收入(%)”的蓝色曲线从2021年高点的12.47%一路波动下降至2025年的-0.13%,这个趋势清晰地告诉我们,整个行业“收入转化为现金流的能力正在下降”。

那么,企业是如何应对这种日益严峻的现金流压力的呢?我们再来看右侧的资产负债与融资行为图表。代表“权益乘数”的蓝色曲线从2021年的1.68平稳上升至2025年的1.97,这表明,上市公司普遍倾向于利用增加负债的方式来支持所谓的“扩张”。然而,吊诡的是,同期的“资产负债率”(红色曲线)却几乎没有变化,甚至略有下降。这一矛盾的数据揭示了一个残酷的真相:“尽管企业通过增加负债实现了资产规模的扩张(资产负债率保持稳定),但其股东权益的增长却远远滞后(权益乘数上升)。这表明,企业的扩张并未带来相应的盈利能力和股东价值提升,新增的资金更有可能被用于‘偿还到期债务、进行股东分红或弥补运营亏损’,这是一种低质量甚至危险的扩张模式。”

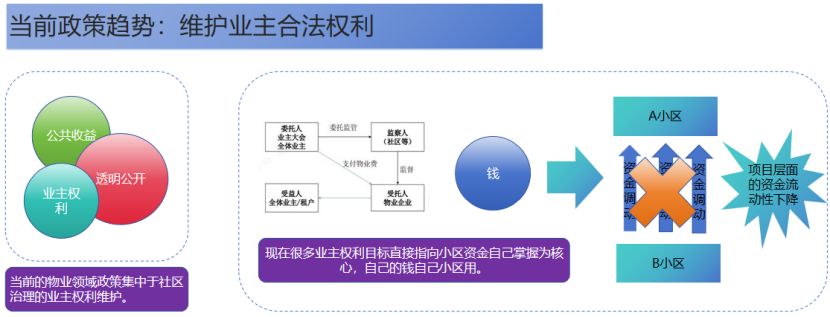

图3 当前政策趋势:维护业主合法权利

企业的内部财务压力,又因为外部政策环境的变化而进一步加剧。我们必须关注到,当前物业领域的政策,其核心趋势是“集中于社区治理的业主权利维护”。正如图3所展示的,“公共收益”和“业主权利”的实现,越来越强调“透明公开”。现在很多业主的权利诉求,其目标直接指向了“小区资金自己掌握为核心,自己的钱自己小区用”。这种趋势对物业企业的集团化运作构成了致命的打击,因为它使得公司层面无法再像过去那样,对A小区和B小区之间的资金进行有效的统筹和调度,直接造成了“项目层面的资金流动性下降”。

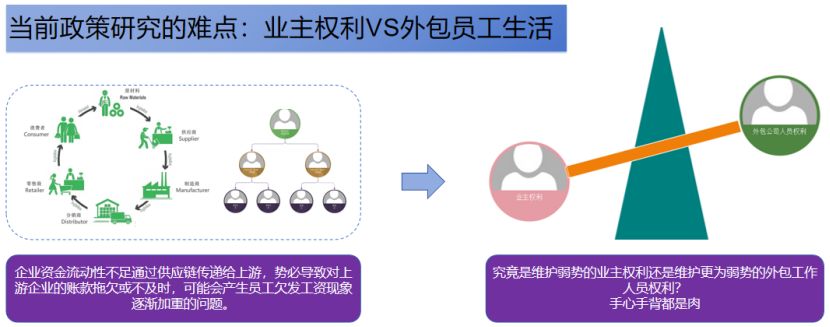

图4 当前政策研究的难点:业主权利VS外包员工生活

这种项目层面的资金固化,最终引发了一个深刻的社会与伦理难题,也是我们当前政策研究中的一个巨大难点。正如图4所描绘的供应链关系,“企业资金流动性不足通过供应链传递给上游,势必导致对上游企业的账款拖欠或不及时”,这其中就包括了提供安保、保洁等服务的外包公司。而这种拖欠,最终可能会引发外包员工被欠薪等一系列严重的社会问题,使他们的生活陷入困境。这就构成了一个极其棘手的两难选择:“究竟是维护弱势的业主权利,还是维护更为弱势的外包工作人员的权利?” 这两者,对我们而言,手心手背都是肉。

这恰恰反映出中国当前政策制定走到了一个特别艰难的阶段。任何一个看似单一的政策,实际上都是“牵一发而动全身”。问题绝不是简单地把业主的权利保障了,整个行业的问题就能迎刃而解,事实远非如此。因为这必然要求我们对整个行业底层的运作机制进行全面的升级改造,而这种全面的改造,其难度和复杂性是巨大的。如果不对业主权利的系统性思考,我们判断,物业服务企业的现金流体系将有可能被瞬间“抽空”,这是一个巨大的潜在风险。

第二点观察 从资本市场看,物业行业的”去地产化“效果如何?

我们的第二个观察,将视角转向了资本市场。长期以来,上市物业企业一直在向外界传递一个信息——我们已经独立了,我们正在“去地产化”。但效果究竟如何呢?我们采用CSMAR国泰安数据库2021年至2025年的股票交易数据,对涵盖了63家A股和港股的上市物业企业进行了研究。我们采用流动市值加权的方法,分别计算了包含8家头部企业的“头部板块”、包含剩余企业的“尾部板块”以及整体板块的指数。在图5中,我们将其与上证地产300指数(为方便观察,我们已将其数值除以30)进行了对比。可以直观地看到,物业板块指数的走势与地产指数在趋势上存在着显著的、难以忽视的关联性。

图5 上市物业板块指数

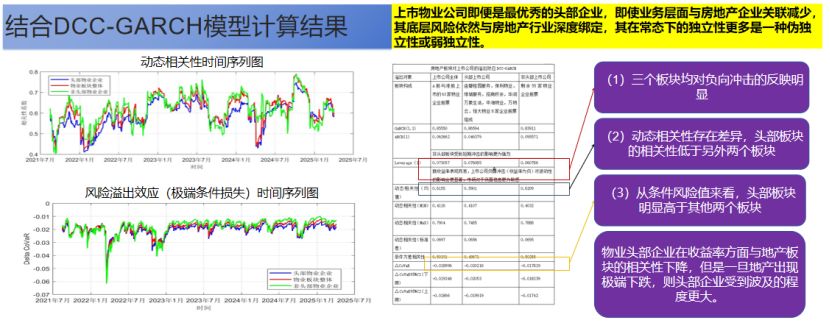

为了更精确地量化这种看似“藕断丝连”的关系,我们运用了DCC-GARCH模型进行深度计算。图6展示了我们的核心发现。我们的结论是:“上市物业企业即便是最优秀的头部企业,即使业务层面与房地产企业的关联减少,其底层风险依然与房地产行业深度绑定。”

图6 结合DCC-GARCH模型计算结果

具体来看,我们的研究揭示了三点:

1、“三个板块均对负向冲击的反映明显。”

2、“动态相关性存在差异,头部板块的相关性低于另外两个板块。” 这说明在日常运营中,头部企业确实表现出了一定的独立性。

3、但是,“从条件风险值来看,头部板块明显高于其他两个板块。” 这意味着风险的暴露程度更高。

正如我们在图表右下角的结论框中所总结的“物业头部企业在收益率方面与地产板块的相关性下降,但是一旦地产出现极端下跌,则头部企业受到波及的程度更大。” 因此,我们认为,其在常态下的独立性,更多是一种“伪独立性”或“弱独立性”。

第三点观察 业务结构相似企业的效率效益天花板

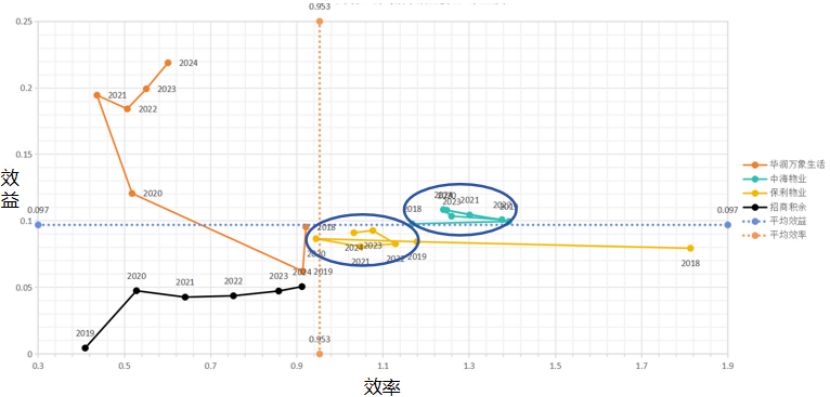

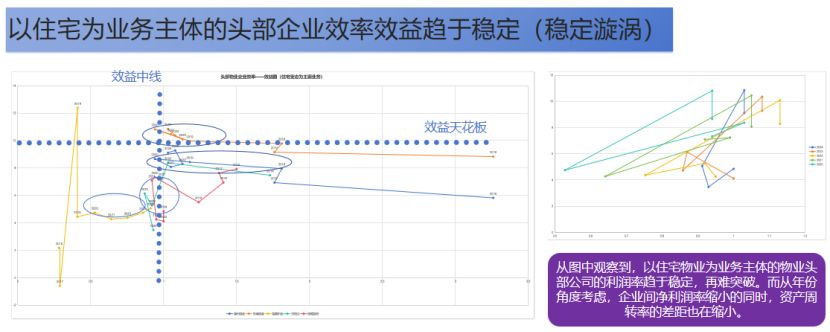

我们分析的第三个重要发现,是关于业务结构相似的企业,特别是那些以住宅物业为主要业务的公司,它们正在共同面临一个明显的“效率效益天花板”。我们将多家头部物业企业(如华润万象生活、中海物业、保利物业、招商积余等)的效率(通常指资产周转率)和效益(通常指利润率)数据绘制在这两张散点图(图7、图8)上。我们可以清晰地观察到一个趋同化的现象:在过去几年(2018-2024年)的轨迹中,这些企业的经营表现,无论它们来自何方,都正在逐渐向一个中心区域收敛。我们生动地将这一现象称为“稳定漩涡”。

图7 业务结构相似企业的效率效益天花板

图8 以住宅为业务主体的头部企业效率效益趋于稳定(稳定漩涡)

正如我们在图中所观察并总结的,“以住宅物业为业务主体的头部企业的利润率趋于稳定,面临较大突破困境。而从年份角度考虑,企业间净利润率缩小的同时,资产周转率的差距也在缩小。”

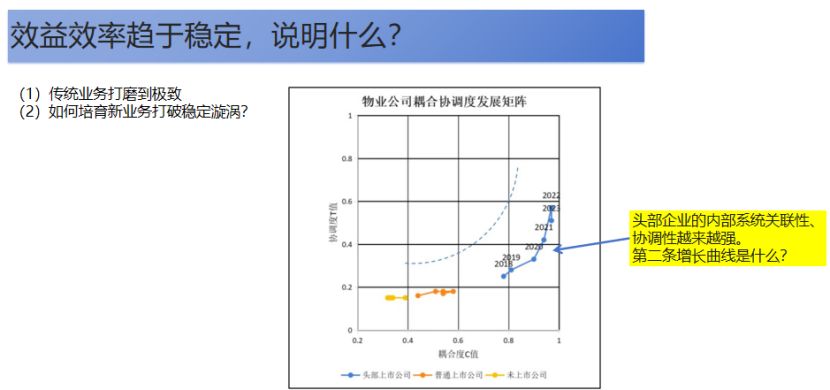

图9 效益效率趋于稳定,说明什么?

我们认为,这个“稳定漩涡”现象,背后具有双重含义,也向我们提出了两个深刻的问题。

1、它说明“(1)传统业务已经被打磨到了极致。” 这些头部企业在传统服务领域的运营效率和管理水平已经达到了非常高的水准。

2、但更重要的是,它也意味着企业陷入了一个增长的瓶颈,我们必须思考“(2)如何培育新业务来打破这个稳定漩涡?”

正如图9所示,头部上市公司的内部系统关联性、协调性正越来越强,其运营越来越成熟。但这恰恰引发了那个对所有企业都至关重要的战略性问题“第二条增长曲线是什么?”

破局之路的探索与未来的展望

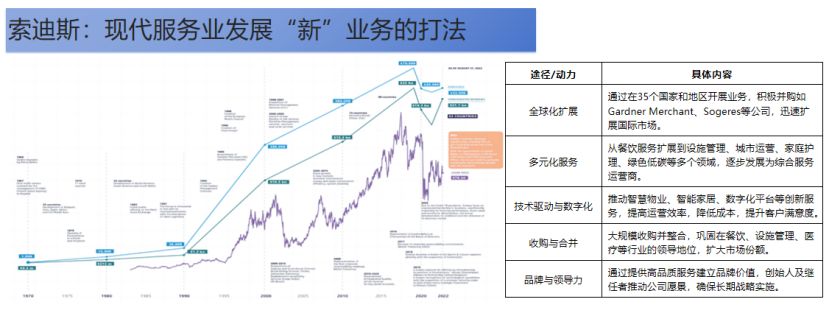

面对规模扩张的尽头,我们研究了现代服务业巨头索迪斯发展“新”业务的打法,以期从中获得一些启发。索迪斯的发展历程为我们展示了一条清晰的多维度增长路径,其核心策略包括:通过积极并购实现的“全球化扩展”;从餐饮服务延伸至设施管理、家庭护理等领域的“多元化服务”;推动智慧物业、数字化平台等创新的“技术驱动与数字化”;巩固行业领导地位的“收购与合并”;以及确保长期战略实施的“品牌与领导力”。

图10 索迪斯:现代服务业发展“新”业务的打法

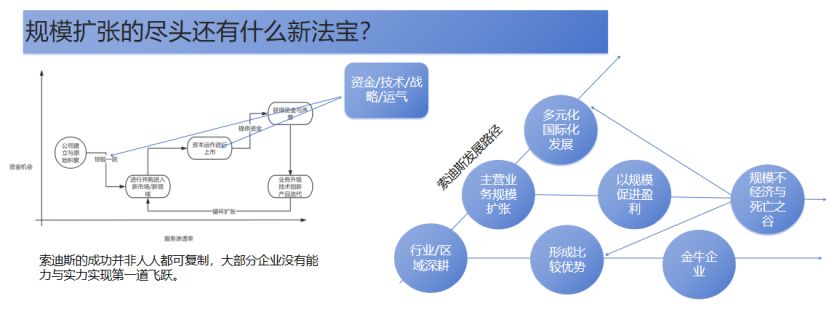

我们绘制了图11的流程图,总结了索迪斯的发展路径:从“行业/区域深耕”开始,“形成比较优势”,然后进行“主营业务规模扩张”,“以规模促进盈利”,形成“金牛企业”,在此基础上再进行“多元化、国际化发展”,最终实现多元化和国际化的发展。然而,我们必须清醒地认识到,在从“金牛企业”向“多元化发展”进行跳跃的过程中,存在着巨大的“规模不经济”陷阱和“死亡之谷”风险,索迪斯的成功并非人人可复制,绝大多数企业在尝试实现这第一道飞跃时会面临巨大的挑战。

图11 规模扩张的尽头还有什么新法宝?

最后程鹏教授提出了,中国的物业企业,特别是头部企业,依靠着最初的房地产公司的支持和拉动,以及资本积累、技术、战略,甚至是一点运气成分,走到了今天。但面对我们今天所分析出的行业内部流动性风险、外部与地产脱钩的困境以及自身增长的天花板,未来的路应该怎么走?通过各类财务工具的高效分析,我们获得的数据洞察揭示了繁荣背后潜藏的问题。如何破解这些难题,找到属于我们自己的“第二增长法宝”,值得整个行业深入思考与探索。

广州旭杨国际展览有限公司

Guangzhou Sun Young Exhibition Co., Ltd.

展位咨询:13044275250 / 020-32644854

Exhibition consultation:13044275250 / 020-32644854

媒体/市场/广告合作:13044275250 / 020-32644854

Media / marketing / advertising

cooperation:13044275250 / 020-32644854

关于展会

About the exhibition

快速链接

Quick links